建築紹介10

- Gaku Sakura

- 2017年10月14日

- 読了時間: 2分

今回は未来の建築を問うことのできるような建築紹介になればいいなと考えている。

様々な地域文化があるなかその根底に敷かれているもの、そのコンテクストを拾い上げることにどれほどの価値があるだろうか?

そんなコンテクストを形として捉えることは可能だろうか?そしてそれは本当に有効なものと言えるのだろうか?

現代建築の抱える問題。それが果たして本当の問題なのかもわからない現状。その決断を引き延ばし続ける、歯がゆく諦めにも似たような感覚。ただ今、私は別の場所を思い描く。

自由な平面。自由な断面。自由な立面の建築の世界。

知識として、理解手段としてコンテクストを用いればそのものに対する理解は深まるが、刺激は薄まる。

その逆にコンテクストを意識することを無くすことで、刺激を増幅させ、横の繋がりを理解することもできる。

どちらが正解か?と考える間もなく、別のコンテクストを移植し始める建築。場のコンテクストは薄れつつある。いや、場のコンテクストを侵略しあい奪い合うような状態になっている。

戦争とは異なるが、似てもいる。

それは上書き、上書き、上書きの連続。わずかな歴史を残しながら別の歴史を少しずつ形成する。それは誤読か?正読か?

事実か?虚構か?

そんな巧みな建築に魅力を感じる人は多いだろう。

なぜか?それは横の繋がりと縦の歴史をうまく含みながら増幅、増大し続けるから。

知らない恥は究極の格好良さとなり、知っている罪は玄人の至福の時となる。

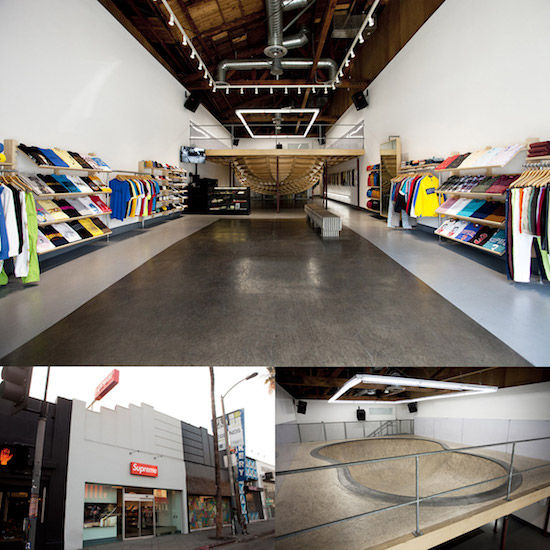

今から紹介する建築が何の建築でどこにあるものかすぐに回答することができる人はどれほどいるだろうか。

公の歴史と個の歴史が摩擦し、形になる。いつしか個の歴史は公のものとなる。もっとも先端的な建築。そこに建築家という個の姿はないのかもしれない。

そしてもう一つ。

分かった人はどれほどいただろうか?

建築の格好良さはどこからくるのだろうか。

器はどこにでもある。台座はどこにでもある。額装はどこにでもある。それらを作ることは本来建築家の仕事ではない。

建築を建築で上書きすることで何が可能になるのだろうか。。。

場のための建築ではなく、建築のための建築が見せる未来とは?

Comments