建築紹介18

- Gaku Sakura

- 2017年11月11日

- 読了時間: 3分

今回はスタイルというものに注目して建築を紹介したいと思う。

先日SNSでこういう内容を目にした。

「とある学生が建築は毎回敷地もクライアントも違うのだから同じスタイルで作るのはおかしいといっていた。」と。

私が学んできた建築ではこれは否定される。なぜか?確かに敷地もクライアントも予算も全てが違う。だが、そこに変わらないものとして建築家という存在がある。建築家とはそういった存在でなければならない。その個の存在が失われれば、建築家という存在そのものを失うことになる。

だれが作っても同じ結果が生まれるというのか?違うはずである。

曲をカバーする歌のうまい人がいる。でもオリジナルには勝てない。二番煎じ、三番煎じ。個と向き合ってきた時間が滲む。彼らは歴史を繋ぐものではあるが、歴史を作るものではない。繋ぐもの(方法)はいくらでもある。彼が歌う理由は実はそんなにない。

ファストファッションも同じである。お手頃なのである。建築家にスタイルを求めていないクライアントはファストファッションと同じように建築を探す。いや建物を探す。

建築である必要は実はそんなにない。ハウスメーカーとはちょっと違う建物がほしい。それぐらい。

少し言い過ぎたのかもしれない。

私の建築家としての活動は実はこの内容と関係しているものでもある。私が関わる建物というのは誰が作ったかも分からない、そんな物が多い。ファストアーキテクチャー。いやアーキテクチャーと呼べるかどうかもわからない。形作るところで終わってしまった抜け殻のようなもの。例えばそれは白いキャンバス。

白いキャンバスに見えていた建物。でも実はそれが「消されたデクーニング」という建物だった。というのが私の活動。目指す場所。私は建築という活動を建物の中に痕跡として残す。それは建物から建物へと移動する。建築を身に纏う。忘れられた、どこかに置いてきてしまった、中身のないもの。

私の建築はここにある。

建物の生は建築にある。

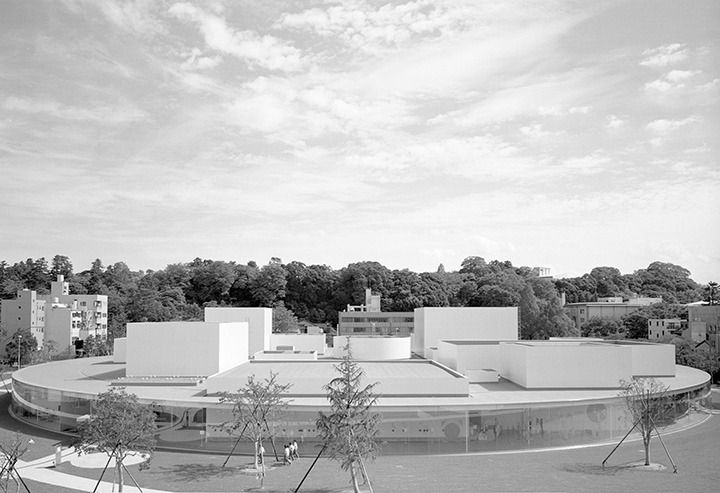

今回はSANAAの建築を見ていきたいと思う。

SANAA がSANAAの建築として機能する時は大抵の場合が低層である。というよりも大地にべったりと、のっぺっと張り付いている。

1フロアでおさめることができるときは大抵成功する。

逆に積層すればするほどSANAAの建築はただの建物のようになっていく。

彼らの建築は 大地と光の関係にある。大地の景色、建築の景色、私達の景色。反射、透過、乱反射。見える、隠れる、閉ざされる。ぼやける、滲む、しみ込んでいく。

が大地から離れれば離れるほどその建物の輪郭だけが浮き彫りになっていく。機能、構造、設備、屋根、ガラス、柱、床、天井。

あるべきものがここにある。それだけになってしまう。

Comments